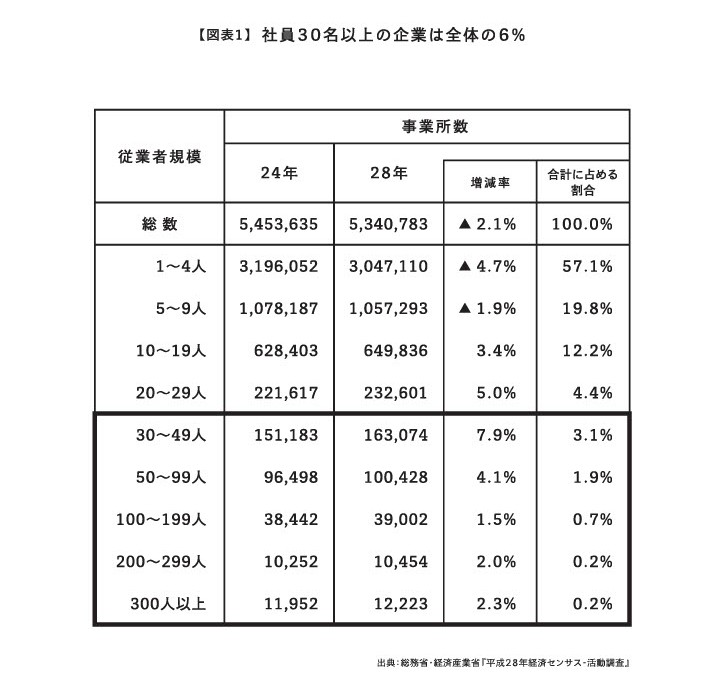

社員30人以上の企業の割合

ここでは『社員30人の壁』をテーマにしていますが、実際に社員が30人を超えている企業数の割合は、平成30年に総務省・経済産業省が作成した『平成28年経済センサス‐活動調査』によると、約6%という数字です。

同データによる総企業数は約385万社ですので、その6%ということは、社員が30人を超えている企業数は約23万社という数字であることから、社員30人以上の会社がいかに少なく、そしてその壁を超えることが難しいかを物語っていると言えるでしょう。

「社員30人の壁」

「社員数の壁」において、社員10人の壁を乗り超えた先に現れる壁が『社員30人の壁』です。

社員数の増加に伴い、企業規模も順調に拡大している最中、社員30人前後のタイミングで徐々に成長が鈍化してしまう現象が社員30人の壁です。

この社員30人の壁を突破するテーマとしては『組織化』です。

もちろん社員10人前後の規模でも『組織』とは言えますが、社員30名以上に求められる『組織化』とは様々な点において意味合いが異なってきます。

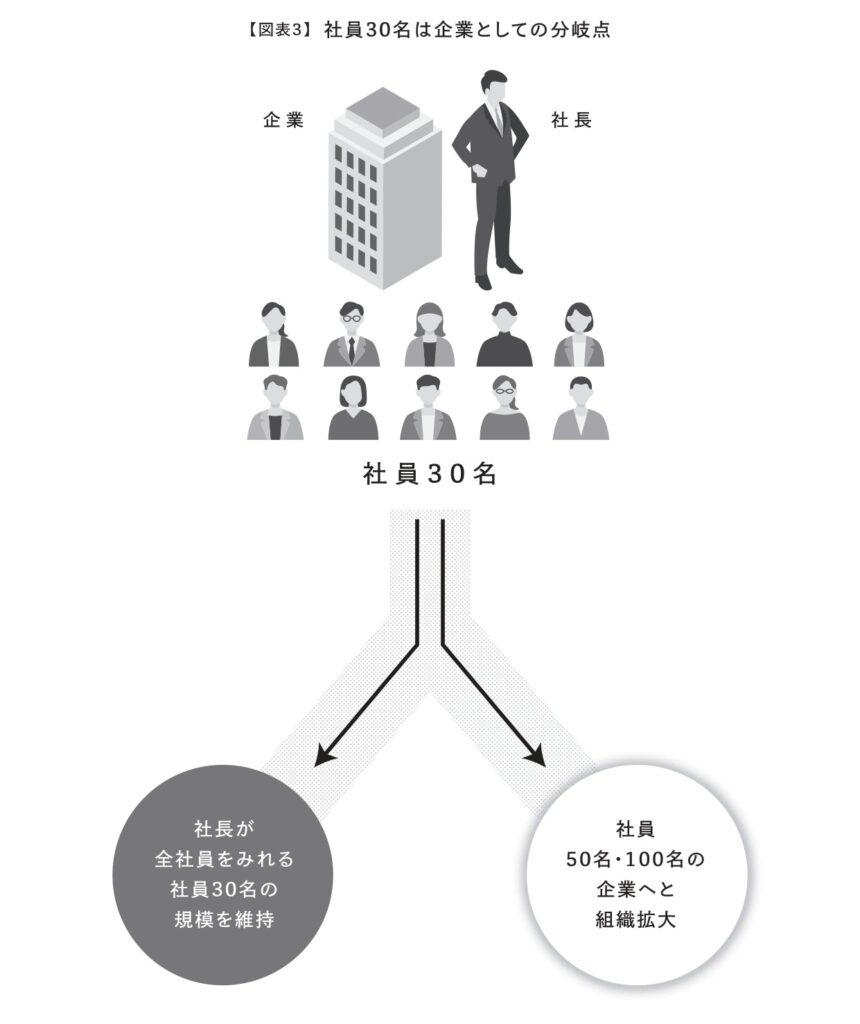

社員30名の壁が企業としての分岐点

企業としての方向性を決める『分岐点』になりやすいタイミングが『社員30人』です。

社員30人は「社長が全社員を掌握できる」ギリギリの規模です。

そのため、ここからの企業としての分岐は、社長が全社員を見ることができる社員30人の規模を『あえて維持』するか、それとも社員50名、そして100名へと『組織の拡大』を目指すか、のどちらかに分かれます。

1人の管理者が統率できる部下の数には上限がある、とされる経営学用語の『統制範囲の原則』においては、管理する業務内容や業務レベルにもよりますが、一般的にその上限は5~8名とされています。

そのような理論がある中で、多くの中小企業の社長は20~30人の社員を掌握しているので、まさにスーパーマン社長といえるでしょう。

しかし、そのような当社の顧客の大多数であるスーパーマン社長でも「社員が30人を超えたあたりから目が行き届かなくなってきた」という声は非常に多く、この『社長の目が行き届かなくなる』ことにより社内では様々な問題が生じ始め、またそれらによる企業の成長停滞こそが、まさに『社員30人の壁』なのです。

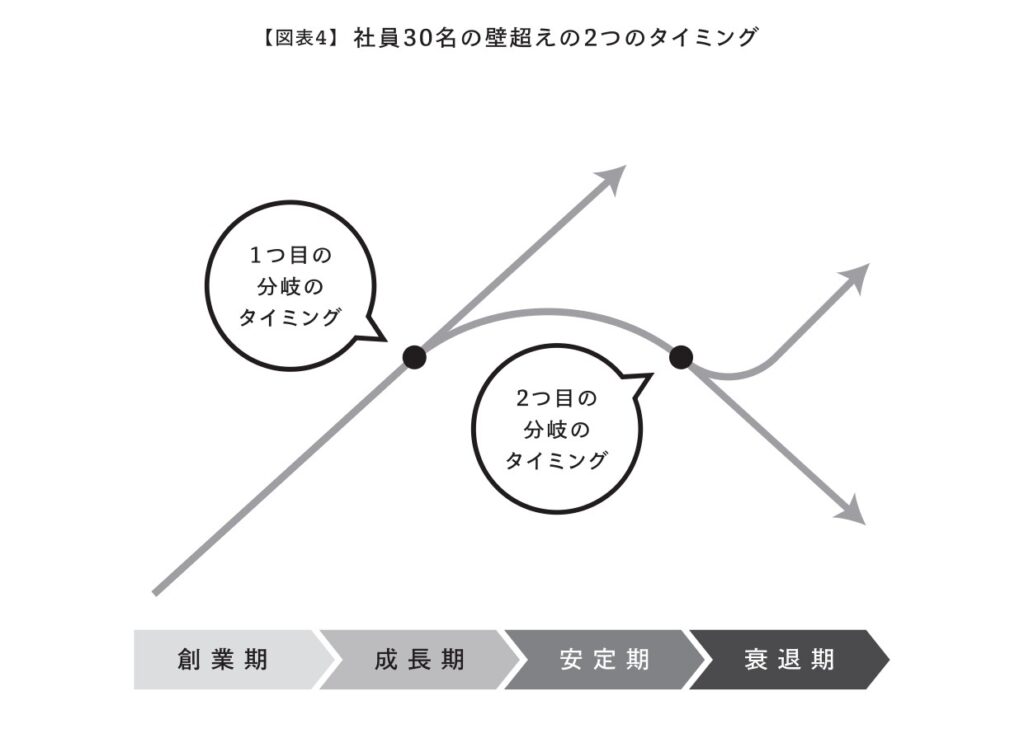

分岐のタイミング

マーケティングにおいて製品が市場に投入されてから寿命を終え、衰退するまでのサイクルを体系づけた『プロダクト・ライフサイクル』という理論を聞いたことがある方も多いと思いますが、このライフサイクルは企業や事業単位においても同じような事が言えます。

企業としてのライフサイクルを、プロダクト・ライフサイクルの導入期・成長期・成熟期・衰退期とほぼ同じ意味合いで、創業期・成長期・安定期・衰退期と表した際、私のこれまでの経験から、社員30人の壁を超える分岐のタイミングは『成長期から安定期にかけて』と『安定期から衰退期にかけて』の2つに分けられます。

1つ目の分岐である『成長期から安定期にかけて』は、創業から順調に売上を拡大させ、社員数も増加させてきた会社が、社員30人の規模になった途端、それまでの順調な企業成長に鈍化がみられるタイミングです。

このタイミングであえて成長をストップさせ、安定期へと向かう選択をする会社もあれば、企業成長ど真ん中での鈍化を許さず、更なる成長を求めるために社員30人の壁の突破を目指す会社もある、そのような分岐点です。

2つ目の分岐である『安定期から衰退期にかけて』は、良い意味で安定、悪い意味では停滞している会社が、差し迫る将来の衰退期を予見し、社員30人の壁を突破しようとするタイミングです。

この分岐点における多くの場合が、業歴が長い会社や、経営者の代替わりが近づいている、あるいは代替わりしたばかり、という会社です。会社にとっては衰退期に入る前に手を打ち、再度成長期への突入を目論む『第2創業期』をつくるタイミングとも言えるでしょう。

あえて社員30人の規模を維持する選択肢

社員30人の規模を分岐点と表現しましたが、誤解していただきたくないのは、岐路の1つである『あえて社員30人の規模を維持する』という道を選択することが「悪い」と言いたいのではありません。

このような選択は結局のところ、自身の会社をどのような会社にしていきたいか、という『経営者の考え方』であるため、良い悪いという結論を部外者が言うことではないと思っています。

あえて社長が全社員へ目の行き届く『社員30人の規模』を維持することにより、社長が健在であるうちは安定した経営が可能となります。

無茶な拡大路線を歩まないことは、現代のVUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)に代表される外部環境の変化にも順応しやすく、リスクが少ないと言えるでしょう。

また、この規模の場合、社長と社員、社員間の距離も近いため、家族のような組織風土になることが多く、和気あいあいとしながら楽しくも結束力が高い会社がつくりやすいです。

また社長の一声で戦略や戦術、人事が迅速に動き、そして変えられるという、意思決定のシンプルさとスピードの早さから、機動性の高い組織も実現できます。

このような様々なメリットから考えても、あえて社員30人の規模を維持するという選択をする経営者が多いのも頷けます。

やむを得ず維持を選択する経営者も

このように社員30人の規模を維持する選択には様々な理由がありますが、中には「本当は組織拡大をしていきたいがやむを得ず」維持の選択をする経営者もいらっしゃいます。

2年前、拙著1作目をお読みいただき、当社ホームページから個社別相談に申し込まれた千葉県で商社を経営されているN社長は、来社いただいた開口一番にこうおっしゃいました。

「本を読ませていただき、とても共感いたしました。私も数年前からずっと今の規模から抜け出し、組織づくりをしていきたいと考えており、それが会社のためにも重要なことだと思ってはいましたが、その選択をすると、創業からずっと貢献してきてくれたベテラン社員の評価が下がるのが目に見えており、そのような私の情を優先してしまい、これまで組織拡大に踏み切れずにいました。」

当時N社長の会社は、創業25年で社員は35人という規模の専門商社でした。創業より堅実な成長をしてきましたが、直近の8年は売上10億円を行ったり来たり。人材採用はそれまで離職者がでた時のみ補充、という形で行ってきており、社員30人の規模をあえて維持してきた会社でした。

このN社長のように、既存社員や社風の変化などを天秤にかけ、やむを得ずに組織拡大を経営判断として封印している会社があるのも事実です。

組織の拡大を目指す選択肢

片や現状の社員30人の規模から、社員50人、そして100人へと組織の拡大を目指す経営者もいらっしゃいます。こちらの選択をするのも当然ながら『良い悪い』ではなく、その経営者の考え方です。

組織拡大の選択をする経営者は「自分がどこまでいけるか試してみたい」「上場を目指したい」「より広く社会へ価値提供したい」「社員からもウチはもっといける会社だと言われる」「社内の停滞ムード、また馴れ合いの雰囲気を変えたい」など、お聞きする理由は様々です。

ここからは、そのような『社員30人の壁』を超えたいという会社が、どのような流れで超えていく組織をつくっていくかをお伝えしていきたいと思います。

企業成長停滞の「2つの原因」

企業成長の停滞の原因は様々なものがありますが、その原因を大きく分けると『戦略』と『組織』の2つに大別されます。

まず『戦略』ですが、戦略については様々な学者やコンサルタントが様々な定義をしています。本書では、分かりやすく戦略を『どの市場に、どのような価値を、どのように提供するか、を決めること』と定義します。

この戦略が原因の企業成長の停滞については、例えば音楽で言えば、レコード→カセットテープ→CD→MD→データ配信、のような形で製品イノベーションが繰り返される度に、1つ前の製品市場は衰退していきます。

そうならないよう、これまでCDラジカセを販売してきたメーカーは、MDプレイヤーを開発、そしてその後はデータ音楽へ対応したりなど、戦略を変えることで生き残る道を選んでいきます。

このように市場や提供価値、提供方法による企業成長の停滞は『戦略』が原因だと言えます。

ここではそういった『戦略』が原因ではなく、『組織』が原因で企業成長の停滞に陥っている会社を中心にお伝えしていきます。

ひとくちに企業成長の停滞の原因が『組織』といっても、その原因は様々ありますが、社員30人という規模の会社においては、私のこれまでの経験からその原因のほとんどが『親方社長経営』をしている会社であると言えます。

「親方社長経営」とは

親方社長経営とは世間一般に流布している言葉ではなく、私自身が社員30人の壁に阻まれている会社をイメージして創造した言葉です。

社長が親として子どもである社員全員の面倒をみているイメージからきています。

先述したように社員30人までは社長が全社員に目が行き届く規模です。つまりそれは、社員からみても『社長との距離が近い』ので、社長が意思決定した物事に対して解釈のズレが少なく、「社長が言うなら」と、組織として素早く行動に移せる『一枚岩』のような状態です。

また、社長が社員1人ひとりに対して目が行き届くことで、例えば社員が顧客とトラブルになりそうな場合は、その雰囲気を察してすぐに対応したり、モチベーションが下がっている社員や退職しそうな社員を雰囲気で察し、食事などに連れていきながら個別にケアしたりするなど、社長のマネジメントが全社員に行き届いている、まさに『親方』として社員をまとめ上げ、安定的に会社を経営することができている状態が『親方社長経営』です。

『社長が親で子が社員』を示す別の例としては、業種にもよりますが親方社長が自社の売上の半分以上を稼いでいる場合も多く、『親の稼ぎで子を食べさせる』という構図や、社員の給与や賞与を親方社長自身が全て決定する、という形は『親が子のお小遣いを決める』という構図に近く、これらはまさに社内における親子関係と言えるでしょう。

これらのことから、社長が会社にいる限りは安定経営が可能な会社が親方社長経営ですが、逆を言えば社長がいないとゾッとするのも親方社長経営です。

「親方社長経営」が企業成長の停滞を引き起こすパターン

ここまでの親方社長経営の説明では、いっけん問題のない組織のように思えるでしょう。先述したように、実際、社員30人の規模で安定化を図る場合においてはとても良い組織だと思います。

しかし、この状態のまま売上拡大に伴い社員数が増えていくと、徐々にその成長に陰りが見えてくる親方社長経営の会社が多いのです。その企業成長の停滞を引き起こすパターンを、いくつかに分解してみます。

-

社員1人ひとりの機微への感覚が薄れる

社員30人を超えてくると、徐々に社長が全社員に目が行き届かなくなります。

そうするとこれまでできていた「今アイツを勢いに乗せておくか」や「なんかアイツ危なそうだな」という社員一人ひとりの機微への感覚が薄れ、社員に対する細かいケアも行き届かなくなります。

結果、これまで社員1人ひとりが順調に成長してきたそのスピードが鈍化したり、また退職者も増えてくるなど、組織に綻びが生じ始めます。

-

現場介入時間の減少と意思決定のねじれ

同時に、社員30人を超えてくると現場介入だけでなく、様々な管理業務や将来へ向けた施策の仕込み、社外活動など、社長自身の仕事も変わってきますので、社員や現場に目を向けられる時間が従来よりも物理的に少なくなるタイミングもここでは重なってきます。

現場への介入が少なくなっている状況の中で、現場へ介入していた以前と同じように親方社長が現場に対する意思決定をトップダウンし続けていくと、「現場の事を分かってないのに・・・」と不満を募らせる社員が増えていきます。

これまでと同じように声にして伝えてきたことでも、なぜか伝わりが弱くなっており、それは社員の移す行動にも悪い傾向で現れていきます。

-

管理職が社長と同じようにマネジメントできない

それでも組織拡大においてはやむを得ないことだと割り切り、自分が社員を見ることができないのであれば、と管理職に社員のマネジメントを任せていきますが、当然ながら親方社長と同じような能力や「感覚的」なマネジメントができないため、社員の育成の遅れや離職なども増加していきます。

-

指示待ち社員の増加

例え管理職であっても、経営資源の5つ(人・物・金・情報・時間)についての知識と経験値、そして意思決定権は親方社長がもっているため、何かを判断しなければいけない時や、問題が起きた際は『社長の指示を待つ』という従来のままの形であり、その形が一般社員にまで伝播していき、指示待ち社員が多くなっていきます。

やがてそれは指示待ち社員しか育たなくなる『組織風土』として根付いてしまいます。

-

若手社員の不満

素養のある若手の社員が、成果を出すことができなくても待遇の変わらないベテラン社員や、そのような会社の在り方に対して不満をもち始めます。また、自身の成果に対して正当に評価されていないと感じて不満が出てくるのもこの時期です。

このようにして気づけば近かった『社長と社員の距離』も遠く離れ、社長自身の思いや考えが正確に伝わらず、一般の社員から会社や経営に対する不満が潜在的に蔓延。結果的に「戦略は合っているのになぜか売上が上がらない」という企業成長の停滞へと繋がっていきます。

もちろん成長が停滞している会社の全てがこのようなパターンではありませんが、『社員30人の壁』に阻まれている会社の多くは、このような『親方社長組織の限界』がきていることに、その原因になっています。

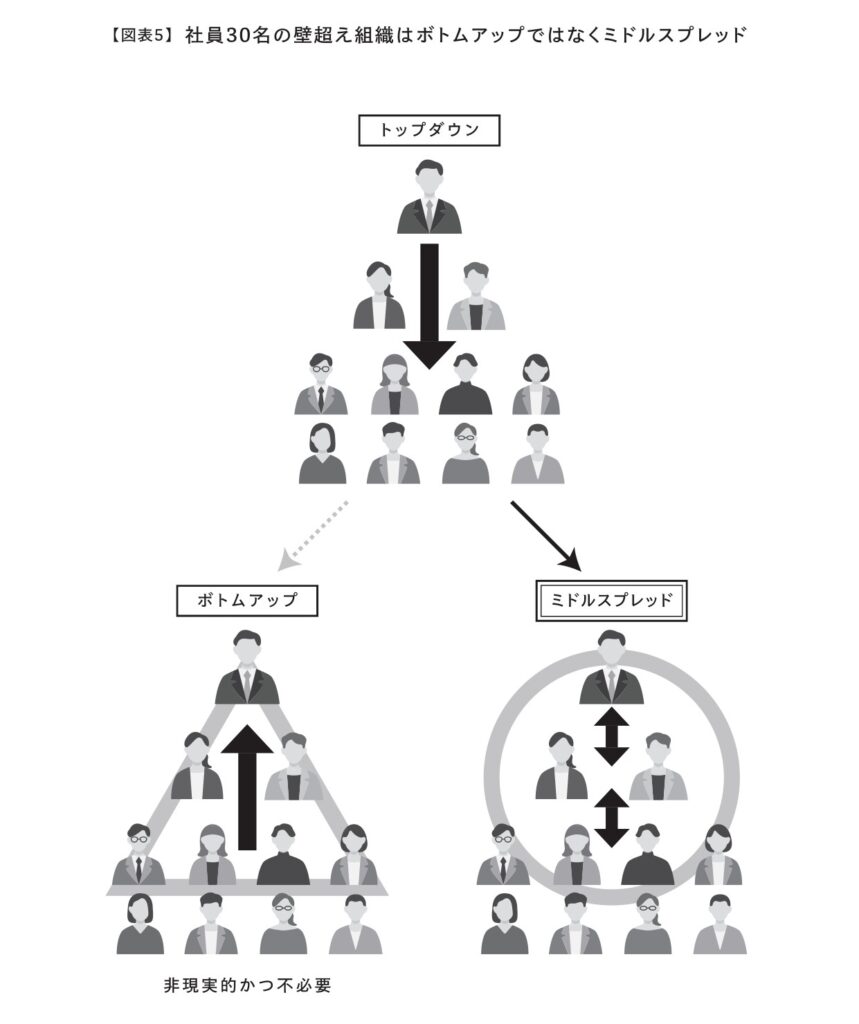

親方社長経営を卒業し『ミドルスプレッド組織』をつくる

このように良い面、悪い面を併せ持っている親方社長経営ですが、社員30人の壁を突破していくためには「親方社長経営を卒業し、組織をつくって経営をする」という構造へと変えていく必要があります。

親方社長経営は一般的に『トップダウン経営』と言われます。組織をつくるにあたっては「トップダウンからボトムアップへ」とよく言われますが、社員30人の壁超えの段階において、いきなり一般社員からトップへ意見、提案、意思決定というボトムアップは必要ありませんし、現実的でもありません。

大企業や成長著しい業界の会社のように、ある程度社員の数が揃っていたり、ボトムでも有能な人材を豊富に揃えている企業であれば、ボトムアップ経営への変革もスムーズにいく場合がありますが、社員30人規模の組織でボトムアップは非常に難しく、仮にできていたとしても「形だけ」という場合がほとんどです。

そうではなく、トップとボトムの間の「ミドル」がハブとなり、トップ・ミドル間、そしてミドル・ボトム間において、それぞれのコミュニケーションにより、ミドルが組織マネジメントを「広げて」いく『ミドルスプレッド組織』が社員30人の壁超え組織の規模には適しています。

==========

ここまで触れた、社員30人の壁を超えるための、親方社長経営を卒業し『ミドルスプレッド組織』をつくる3つのステップを以下書籍に掲載しています。

ぜひご参考にしていただければと思います。

「社員30名の壁」超え 3つのステップ

>> 購入はコチラより(Amazonサイトへ移動します)